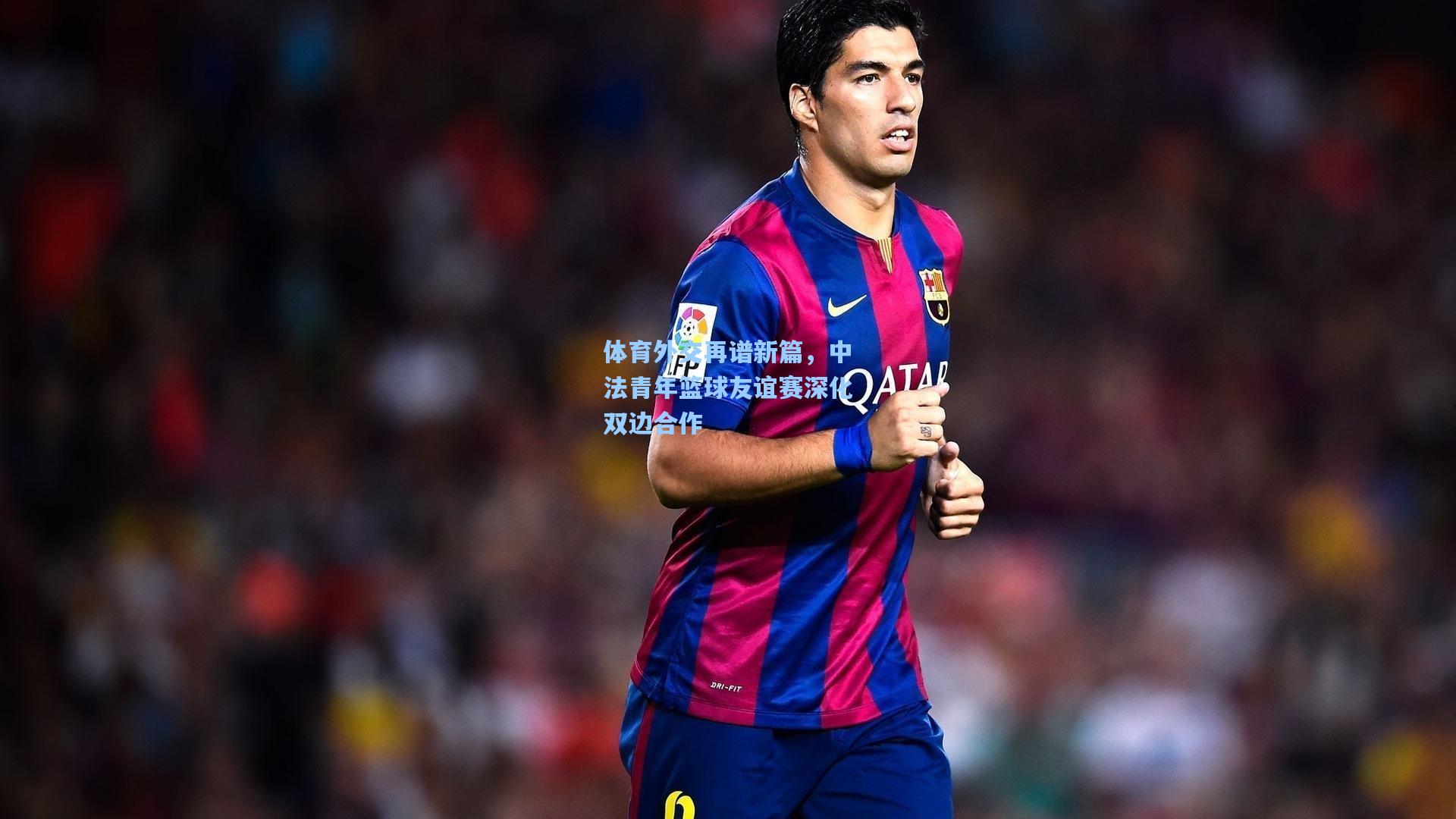

体育外交再谱新篇,中法青年篮球友谊赛深化双边合作

在全球化日益深入的今天,体育已成为跨越国界、促进文化交流的重要桥梁,一场别开生面的中法青年篮球友谊赛在北京国家体育馆落下帷幕,不仅为两国青年运动员提供了切磋技艺的平台,更成为推动双边关系发展的又一典范,这场赛事以“友谊、合作、共赢”为主题,吸引了来自中法两国的12支青年篮球队参与,现场观众超过5000人,线上直播观看人次突破百万。

体育外交的历史与意义

体育外交并非新鲜概念,早在20世纪70年代,中美“乒乓外交”就曾以小球转动大球,为两国关系正常化铺平道路,体育外交的内涵与外延不断拓展,成为国家间增进互信、展示软实力的重要手段,法国驻华大使罗梁在开幕式上表示:“体育是无需翻译的语言,它能让不同文化背景的人们迅速找到共鸣。”中国篮协主席姚明则强调:“青年是未来的希望,通过体育交流,我壹号娱乐们正在为下一代搭建更广阔的舞台。”

本次赛事筹备历时8个月,中法双方在规则制定、裁判选派、后勤保障等环节密切协作,法国队教练组引入了欧洲先进的青训理念,而中国队则分享了快速攻防转换的战术经验,这种深度合作模式被外界视为两国体育外交从“形式互动”向“内容共建”升级的标志。

赛场内外的交流亮点

比赛期间,主办方特别设置了“文化体验日”,法国球员尝试了中国传统剪纸和书法,中国队员则学习了法式击剑的基本动作,巴黎圣日耳曼俱乐部青训总监皮埃尔感慨道:“当我们的球员用毛笔写下‘友谊’二字时,我看到了文化交流最动人的瞬间。”北京市朝阳区还组织了30个青少年家庭与法国队员结对游览长城,这种民间互动为体育外交注入了更多温情。

在竞技层面,中法混合编队表演赛成为最大亮点,通过抽签组成的6支联队展现了截然不同的风格融合:法国球员的战术纪律与中国球员的灵活性产生奇妙化学反应,决赛中,“香山队”以78:75险胜“塞纳队”,法国后卫路易斯与中国前锋张浩的“跨国挡拆”战术被央视解说称为“教科书级别的配合”。

产学研协同的创新实践

赛事期间同步举行的“中法体育产业论坛”释放出更多合作信号,里昂商学院与北京体育大学签署了双学位项目协议,未来三年将联合培养200名体育管理人才,法国迪卡侬集团宣布在华新增3个研发中心,专注于智能运动装备开发,中国科技企业则展示了AI运动分析系统,该系统已应用于法国部分职业俱乐部的训练中。

这种产学研联动模式得到国际奥委会委员李玲蔚的高度评价:“体育外交正在从单纯的赛事交流,升级为涵盖人才培养、科技研发、产业合作的系统工程。”值得注意的是,两国奥委会还建立了定期视频会议机制,将在反兴奋剂、赛事安全等领域共享经验。

青年视角下的外交新篇

参赛的00后运动员们用独特视角诠释了体育外交的新内涵,19岁的法国女篮队员艾玛在社交平台用中文发布vlog,记录她向中国队友学习太极拳的经历,视频获得超50万点赞,北京四中篮球队队长王瑞轩则发明了“手势战术”,通过简单的手势与法国队友沟通,这种创新被教练组纳入后续培训教材。

赛事闭幕式上,两国青年共同演唱了原创歌曲《同一个篮筐》,歌词由中法学生联合创作,法国文化部长特别顾问表示:“当年轻人自发地用艺术表达友谊时,说明体育外交已经超越了官方层面,真正走进了民心。”

未来合作的广阔前景

以本次赛事为契机,中法双方宣布将建立常态化交流机制,自2024年起,每年轮流举办青少年体育夏令营,项目拓展至足球、击剑等8个大项,法国职业足球联盟承诺为中国青训教练提供每年20个进修名额,中国则向法国开放体育科研数据库。

正如国际篮联秘书长在贺信中所言:“当篮球撞击地面的声音成为共同语言,世界就多了一分理解的可能。”这场跨越欧亚大陆的体育对话证明,在充满挑战的国际形势下,体育依然是最柔软也最坚韧的外交纽带,随着巴黎奥运会临近,中法体育合作有望在更高维度展开,为构建人类命运共同体注入新动能。